YULE et Solstice d'hiver : aux origines cachées de Noël

JUL

(ou YULE), le Solstice d'Hiver consacré à Wotan/Odin, arrive à grands

pas. C'est ce Solstice d'Hiver païen qui fut naguère détourné par

l'Eglise chrétienne pour en faire Noël, en le décalant simplement au

24-25 décembre, date à laquelle s'achevaient les Saturnales de la Rome

antique, et où l'on célébra aussi à partir d'une certaine époque Sol Invictus, le Soleil Invaincu, de même que, plus marginalement, la naissance du Dieu Mithra, lui-même divinité solaire.

Cette

tradition ancestrale remonte donc bien au-delà du christianisme, en

dépit des idées reçues. Les rites et festivités liés au Solstice

d'Hiver, qu'ils se rattachent à l'antique tradition romaine ou aux

racines germano-nordiques de la célébration, honorent tous la

renaissance progressive de la lumière et de la vie, à partir du point le

plus obscur de l'année. La période du solstice d'hiver, comprise

approximativement entre le 21 et le 25 décembre, est en effet celle où

la nuit est la plus longue, et le jour le plus court. Il s'agit donc de

célébrer le réveil annoncé de la nature et de la vie, dans le mouvement

cyclique des alternances entre la mort et la vie, la rotation éternelle

du cycle des saisons, symbolisée notamment par la roue solaire.

A vrai dire, le nom même de Noël est une altération d'une autre désignation de cette fête païenne : la Neue Helle,

autrement dit la "Nouvelle Clarté". Elle marque donc le début, à partir

du Solstice d'Hiver, d'un lent processus de renouveau de la lumière,

des forces de la vie et de la Nature endormies, le soleil commençant

très progressivement à briller chaque jour un peu plus longtemps à

compter de cette date. Certains auteurs, tels que le très estimable

Alain de Benoist dans son ouvrage Fêter Noël, ont pour leur part proposé une autre étymologie du nom français Noël, en le faisant dériver du latin natalis, et en l'apparentant donc à l'italien Natale et au provençal Nadal,

qui désignent explicitement la "Nativité". Cette théorie linguistique

apparait néanmoins pour le peu hasardeuse, pour ne pas dire douteuse, et

ne résiste guère à la comparaison avec celle qui fait dériver le mot de

la Neue Helle, nettement plus plausible et convaincante.

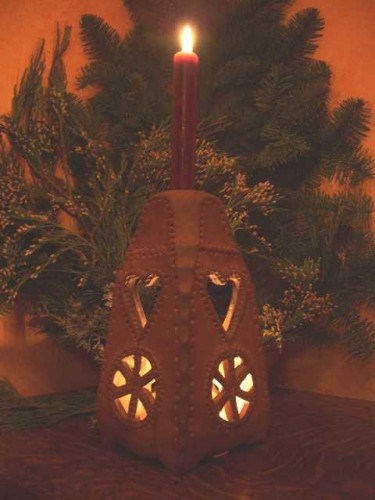

C'est

dans cette même optique de célébration de l'espoir de la renaissance

que se sont popularisées via les traditions germano-nordique comme

romaine les décorations à base de branches et de feuilles de houx, de

sapin, ces plantes qui demeuraient toujours vertes et qui incarnaient

donc le renouveau à venir. Les couronnes de l'Avent, constituées de

branches vertes tressées en forme de cercle, participent de la même

symbolique, représentant la plante qui reste verte associée au cercle du

cycle des saisons et des renaissances, véritable forme simplifiée de la

roue solaire, en l'honneur du soleil invaincu et renaissant.

Procède

aussi bien entendu du même symbolisme païen l'arbre de Noël, tradition

évidemment héritée des anciens usages germaniques et nordiques, tout

comme celle de la bûche, qui se rapporte aux anciennes célébrations du

Solstice d'Hiver, par rapprochement entre le feu et le soleil à

renaître. Le sapin, en sus d'être toujours vert et d'incarner les

principes de vie et de renaissance, s'apparente aussi à l'Irminsul des anciens Germains continentaux, ainsi qu'à l'Yggdrasil des anciens Scandinaves. Il est arbre de vie et axis mundi, axe du monde qui soutient et relie les divers plans de l'univers.

Le

sapin de Noël se fait ainsi image de l'arbre cosmique, et s'inscrit

donc dans une représentation du sacré dont le sens échappe aujourd'hui

au plus grand nombre.

Quant

à la figure mythique du Père Noël, si chère à l'imaginaire enfantin,

elle est en fait issue d'un subtil mélange entre trois personnages

mythologiques : le dieu Wotan/Odin, la déesse Freyja, deux divinités

pourvoyeuses symbolisant l'abondance et la fertilité, et le Saint

Nicolas chrétien, lui -même constituant une figure pourvoyeuse d'origine

païenne.SUITE

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire